機械製図は、設計者の意図を正確に伝えるための重要な手段です。その中でも「投影法」は、立体的な形状を平面上に表現するための基本技術であり、図面の正確性と読みやすさに直結します。

JIS(日本産業規格)では、図面の描き方に関する詳細なルールが定められており、投影法もその中心的な要素のひとつです。

本記事では、JIS規格に基づく投影法の種類とその使い分け、さらにISOとの違いや実務での活用ポイントについて詳しく解説します。

1. 投影法とは何か?

投影法とは、三次元の物体を二次元の図面に表現するための方法です。設計者が頭の中で描いた立体形状を、製造者や検査者が正しく理解できるようにするためには、視点や配置のルールが必要です。

JIS B 0001(機械製図の一般原則)では、投影法の種類や記号、配置方法などが明確に定義されており、図面の統一性と国際的な互換性を確保しています。

2. JIS規格における主な投影法の種類

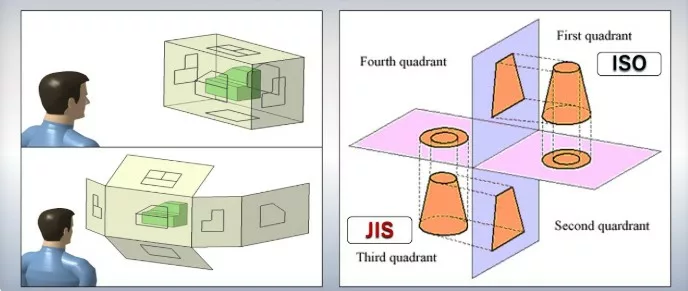

第三角法(Third Angle Projection)

- 日本国内およびISO規格で標準的に使用される投影法。

- 観察者の視点から見た方向に図を配置する。

- 例えば、正面図の上に上面図、右側に右側面図を配置。

- 図面の表題欄に「⯈」の記号で明示。

この方式は、視覚的な直感に合っており、教育現場や製造業で広く採用されています。

第一角法(First Angle Projection)

- 一部の欧州諸国(フランス、ドイツなど)で使用される方式。

- 観察者の視点と反対側に図を配置する。

- JISでは原則として使用しないが、海外との図面交換時に注意が必要。

- 図面には「⯇」の記号で明示する。

等角投影図(Isometric Projection)

- 三方向の軸が120度で交差する立体図。

- 組立図や概略図に用いられることが多い。

- 寸法の正確性よりも形状の把握を重視する場面で有効。

斜投影図(Oblique Projection)

- 正面図をそのまま描き、奥行きを斜め方向に表現。

- 簡易的な立体表現に使われるが、寸法の正確性には注意が必要。

透視投影図(Perspective Projection)

- 実際の視覚に近い立体表現。

- JIS Z 8315-4に準拠し、製品の外観を伝える際に有効。

- 主にプレゼン資料や工業デザイン分野で使用される。

3. JISとISOにおける投影法の違い

JISとISOは多くの点で整合性を持っていますが、投影法に関しては微妙な違いがあります。

共通点

- 両者とも第三角法を標準として採用。

- 投影法の記号(⯈)も共通で使用。

- 視点の配置や図面構成に関する基本原則はほぼ一致。

相違点

| 項目 | JIS | ISO |

|---|---|---|

| 適用範囲 | 主に日本国内 | 国際的(欧州、アジア、米国など) |

| 表記言語 | 日本語中心 | 英語中心(図面注記など) |

| 記号の配置 | 表題欄に明記が推奨される | ISO 5456で定義されるが必須ではない |

| 第一角法の扱い | 原則使用しない | 欧州では標準的に使用される |

実務上の注意点

- 海外の図面を扱う際、第一角法が使われている可能性があるため、図面の記号や配置を必ず確認する。

- CADソフトの設定によっては、ISO準拠の第一角法がデフォルトになっていることもある。

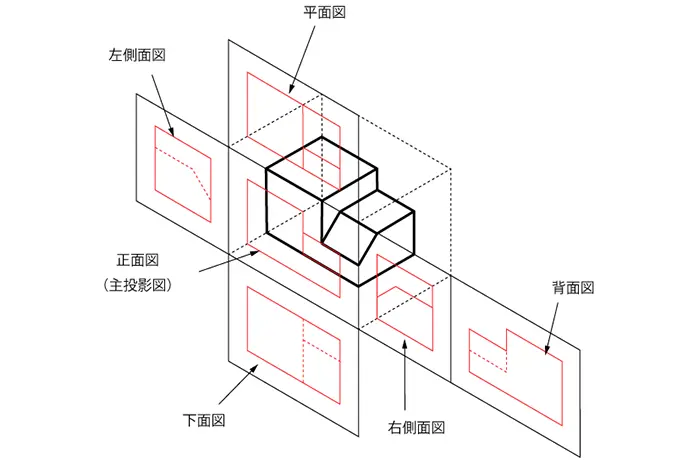

4. 三面図の構成と補助投影

JISでは、第三角法に基づく三面図(正面図・平面図・右側面図)が基本構成とされています。これにより、高さ・幅・奥行きという三次元情報を二次元で明確に伝えることができます。

- 正面図:物体の特徴が最もよく表れる方向から見た図。

- 平面図:物体を上から見た図。正面図の上に配置。

- 右側面図:物体を右側から見た図。正面図の右に配置。

さらに、補助投影図や断面図を追加することで、複雑な形状や内部構造も正確に伝えることが可能です。JISでは矢示法(Arrow Method)を用いて、断面方向を明示することが推奨されています。

5. 図面と3Dデータの使い分け

近年では3D CADや3Dプリンタの普及により、「図面は不要では?」という声も聞かれます。しかし、JIS規格に基づく図面は依然として製造現場で重要な役割を担っています。

| 項目 | 図面(2D) | 3Dデータ |

|---|---|---|

| 表現力 | 寸法・公差・注記に強い | 形状の視覚化に優れる |

| 法的効力 | 契約・検査に使用可能 | 基本的に補助資料 |

| 誤解防止 | 規格に基づく統一表現 | ソフト依存・解釈に差が出やすい |

図面は「精度や品質を保証するための指示書」、3Dデータは「形状を伝えるための補助資料」として、目的に応じて使い分けることが重要です。

6. 投影法の選定ポイントと実務活用

投影法の選定は、図面の目的や対象読者によって異なります。以下のような観点から使い分けることが重要です。

| 使用目的 | 推奨される投影法 | 理由 |

|---|---|---|

| 詳細設計 | 第三角法 | 寸法や形状を正確に伝えるため |

| 組立説明 | 等角投影図 | 部品の配置や関係性を視覚的に把握しやすい |

| 海外との図面交換 | 第一角法(要注意) | 欧州企業との連携時に必要 |

| プレゼン資料 | 斜投影図・透視図 | 視覚的に魅力的な表現が可能 |

結論

投影法は、機械製図における「見える化」の基本です。JIS規格では第三角法が標準とされており、正確な設計意図を伝えるためにはその理解と使い分けが不可欠です。特に海外との図面交換や多視点での表現が求められる場面では、投影法の選定が品質や納期に直結します。

また、図面は単なる形状表現ではなく、寸法・公差・品質情報を含む「製造指示書」としての役割を果たします。3Dデータとの補完関係を理解し、目的に応じて適切に使い分けることが、現代の設計者に求められるスキルです。

JIS規格に基づいた図面作成は、製造現場との信頼関係を築く第一歩です。投影法の正しい理解は、設計品質の向上だけでなく、社内外のコミュニケーション効率にも大きく貢献します。

IDEA Groupでは、JIS規格に準拠した製図ルールを徹底し、設計から製造までの工程を効率化しています。図面の品質向上や設計業務の標準化に課題を感じている方は、ぜひお気軽にご相談ください。私たちが、ものづくりの現場をより強く、よりスマートにするお手伝いをいたします。