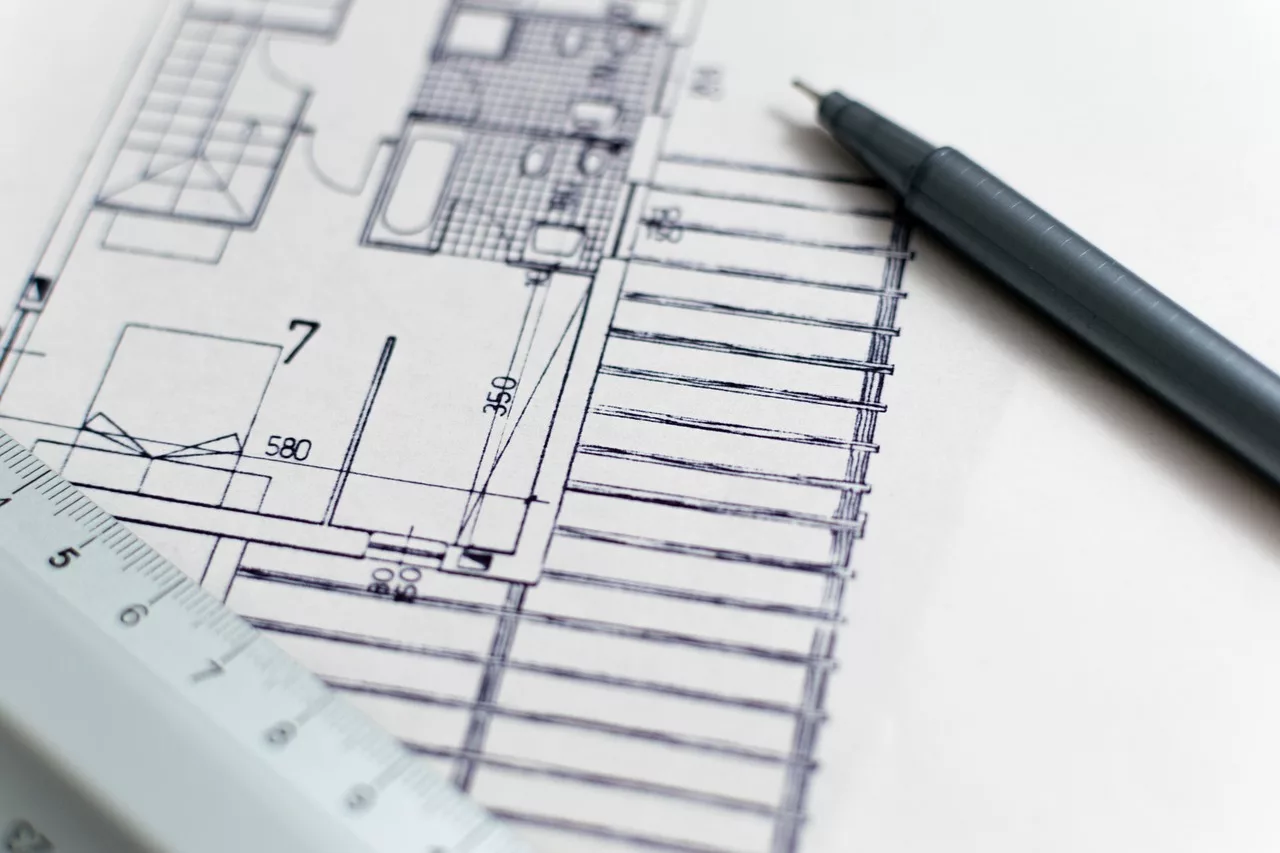

機械製図において「寸法記入」は、設計者の意図を製造現場に正確に伝えるための最も基本的かつ重要な要素です。JIS(日本産業規格)では寸法の記入方法や配置ルールが厳密に定められており、これを正しく理解しないと加工ミスや品質不良につながる恐れがあります。

本記事では、JIS規格に基づく寸法記入の基本ルール、よくある誤り、正しい配置方法、ISOとの違い、そして実務での注意点について詳しく解説します。

1. 寸法記入の目的と重要性

寸法記入は、部品のサイズ・位置・公差・加工基準などを図面上で明示することで、製造者・検査者・組立者が共通認識を持てるようにするための手段です。寸法が不正確または不明瞭であると、以下のような問題が発生します:

- 加工ミスによる不良品の発生

- 組立時のズレや干渉

- 検査基準の不一致

- コスト増加や納期遅延

JIS B 0001では、寸法記入に関する基本原則が定義されており、図面の品質を保つためにはこれらを遵守することが不可欠です。

2. よくある寸法記入の誤り

寸法の重複記入

同じ寸法を複数箇所に記載すると、どれが正しいのか判断できず、誤解の原因になります。

寸法の不足

必要な寸法が抜けていると、加工者が推測で作業を進めることになり、精度が保証されません。

寸法線の配置ミス

寸法線が輪郭線や他の寸法と重なっていると、視認性が低下し、読み間違いが起こりやすくなります。

寸法の不統一

同じ図面内で寸法単位や表記形式が統一されていないと、混乱を招きます。

寸法値の方向が不自然

寸法値が上下逆、斜め、または読みづらい方向に記入されていると、現場での確認に時間がかかります。

3. JIS規格に基づく寸法記入の基本ルール

JIS B 0001に準拠した寸法記入の原則は以下の通りです:

- 寸法は「必要最小限」で記入し、過剰記入を避ける

- 寸法は「加工基準」に基づいて配置する(基準面・基準穴など)

- 寸法線は輪郭線と一定の間隔を保ち、視認性を確保する

- 寸法値は水平または垂直に配置し、読みやすさを優先する

- 寸法単位は原則「mm」で統一し、単位記号は省略可能

4. 寸法の配置方法と視認性の工夫

正しい寸法配置は、図面の「読みやすさ」と「誤解のなさ」を両立させます。

- 寸法線は図面の外側に配置し、内部形状を邪魔しない

- 寸法値は寸法線の中央上部に記入(JIS推奨)

- 複数の寸法が並ぶ場合は、一定の間隔を保ち整列させる

- 補助線は輪郭線から少し離して描き、重なりを防ぐ

5. ISOとの違いと海外対応

JISとISOは寸法記入の基本原則において大きな違いはありませんが、以下の点に注意が必要です:

| 項目 | JIS | ISO |

|---|---|---|

| 単位表記 | mm(省略可) | mm(明記する場合あり) |

| 寸法配置 | 中央上部が基本 | 柔軟な配置も許容される |

| 公差記号 | JIS B 0401に準拠 | ISO 286に準拠 |

海外との図面交換では、寸法表記のスタイルや公差の意味が異なる場合があるため、凡例や注記で明示することが重要です。

6. 実務での寸法記入チェックリスト

- 寸法はすべて加工に必要な情報を網羅しているか?

- 寸法の配置は見やすく、重なりがないか?

- 寸法の基準は明確か?(基準面・基準穴など)

- 寸法単位は統一されているか?

- 寸法値の方向は自然で読みやすいか?

このようなチェックを設計段階で行うことで、製造現場との認識ズレを防ぎ、品質と納期を守ることができます。

結論

寸法記入は、機械製図における最も基本でありながら、最もミスが起こりやすい工程のひとつです。JIS規格に基づいた寸法記入ルールを正しく理解し、実務に活かすことで、設計品質の向上と製造トラブルの防止が可能になります。

IDEA Groupでは、JIS規格に準拠した製図ルールを徹底し、寸法記入の品質向上を支援しています。図面の見直しや設計業務の標準化に関するご相談は、ぜひお気軽にお問い合わせください。